新城市

店舗名

住所

電話

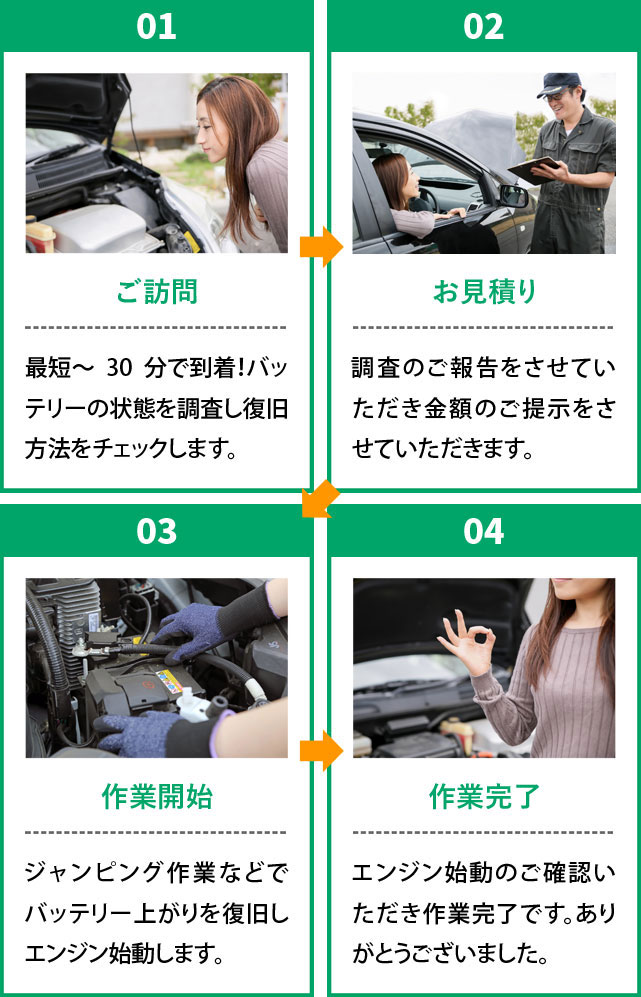

作業にお伺いするスタッフは、十分な知識と技術をもったベテランのスタッフです。

ロードサービスのプロがすぐにバッテリー上がりを解決します。

| 対応エリア | 新城市作手鴨ケ谷 |

|---|---|

| 料金 | 11,000円 |

| 対応エリア | 新城市川田 |

|---|---|

| 料金 | 12,000円 |

| 対応エリア | 新城市石田 |

|---|---|

| 料金 | 13,000円 |

| 対応エリア | 新城市作手清岳 |

|---|---|

| 料金 | 9,000円 |

「新城市平井」

バッテリー上がり

本日の最初の依頼は、新城市平井にある40代の男性からのものでした。車は日産 デイズで、エンジンが始動せずバッテリーの寿命が原因であるとのことでした。作業員として現地に到着し、車両の点検を開始しました。...

続きはこちら「新城市塩瀬」

バッテリー上がり

本日は新城市塩瀬に出張し、スバル サンバーのバッテリー上がりの修理作業を行う。依頼人は50代の男性で、カーステレオの使用が原因とのこと。現地に到着し、車両の状況を確認する。車両を点検した結果、バッテリ...

続きはこちら「新城市作手清岳」

バッテリー上がり

本日の出張は愛知県新城市作手清岳にある20代男性の依頼人のもとへ向かいました。依頼内容はレクサス RC F のバッテリー上がり修理です。バッテリー上がりの原因は、エンジンの切り忘れによる待機電力の消費...

続きはこちら「新城市富永」

バッテリー上がり

本日は、ホンダオデッセイのバッテリー上がりに関する対応を行いました。依頼内容によると、車内のルームランプが点灯せず、エアコンの使用が原因でバッテリーが上がったとのことでした。お客様は50代の男性で、エ...

続きはこちら「新城市平井」

バッテリー上がり

本日の最初の作業依頼は、レクサス NXのバッテリー上がりであった。車両は平井地区におり、依頼人は20代の男性だった。原因は自然放電による蓄積電力の減少とのことだった。車両のパワーウィンドゥが開かない症...

続きはこちら「新城市吉川」

バッテリー上がり

本日の出張は、日産フェアレディZのバッテリー上がり修理でした。依頼人は50代の男性でした。車のバッテリーが弱っており、メーターのランプが点灯しないという症状が確認されました。対処方法として、ジャンプス...

続きはこちら愛郷|浅谷|有海|池場|石田|石名号|井代|市川|市場台|一色|稲木|井道、奥井道、内井道|牛倉|裏野|海老|大野|大海|大宮|沖野|小畑|笠岩|片山|鰹淵|門谷|門谷|上平井|上吉田|川合|川路|川田|川田|北畑|玖老勢|黒田|桜淵|塩瀬|下川|下吉田|城北|杉山|出沢|須長|巣山|滝ノ上|竹ノ輪|竹広|只持|作手荒原|作手岩波|作手大和田|作手鴨ケ谷|作手清岳|作手木和田|作手黒瀬|作手白鳥|作手菅沼|作手杉平|作手善夫|作手高里|作手高松|作手田代|作手田原|作手中河内|作手守義|作手保永|黄柳野|徳定|富岡|富岡|富栄|富沢|富永|富保|豊岡|豊栄|豊島|中宇利|長篠|中島|中野|名越|七郷一色|西入船|西新町|二本松|庭野|野田|野田|能登瀬|乗本|橋向|八幡|東入船|東沖野|一鍬田|日吉|平井|平井|副川|札木|布里|細川|町並|的場|緑が丘|南畑|宮ノ後|宮ノ前|名号|宮ノ西|向野|睦平|屋敷|八束穂|八名井|矢部|横川|吉川|四谷|連合

新城駅|三河槙原駅|池場駅|野田城駅|柿平駅|鳥居駅|本長篠駅|三河東郷駅|三河大野駅|大海駅|茶臼山駅|三河川合駅|湯谷温泉駅|長篠城駅|東新町駅

山本モータース

〒441-1343愛知県新城市野田字東町屋敷45

富岡自動車

〒441-1335愛知県新城市富岡字下川原6-1

淵名自動車鈑金

愛知県新城市二本松6-5

(株)中村自動車

〒441-1347愛知県新城市川田字本宮道48-1

林モータース新城店

愛知県新城市片山548-2

大海自動車(株) 本社

〒441-1315愛知県新城市大海字瀬戸貝津35-1

近藤モータース

〒441-1338愛知県新城市一鍬田字南神田平20-2

久嶋自動車整備

〒441-1412愛知県新城市作手鴨ヶ谷字ツガノヲ5-1

大海自動車(株) 新城営業所

〒441-1361愛知県新城市平井字ノナカ5-6

(有)山口自動車

〒441-1634愛知県新城市長篠字下り筬30-2

新城モータース

〒441-1345愛知県新城市豊島字竜谷5-62

西田モータース

〒441-1335愛知県新城市富岡字箕打平3-37

(有)酒井モータース

愛知県新城市平井野地25-8

藤野モータース(有)

愛知県新城市市場台1丁目1-1

阿部モータース

愛知県新城市乗本長筋71

新城市(しんしろし)は愛知県の東部に位置する市で、豊橋市や岡崎市、豊川市や豊田市、また北設楽郡設楽町、東栄町、静岡県浜松市と隣接しています。人口は約4万3千人で、市の木はヤマザクラ、市の花はササユリです。市域は豊橋平野に位置し、市の中央を豊川が流れています。旧石器時代の石器が発掘されるなど、古くから人の活動が見られます。戦国時代には戦乱の舞台となり、奥平氏や菅沼氏が『亀山城』や『長篠城』を拠点にして支配します。1575年の『長篠の戦い』は、織田信長・徳川家康連合軍が武田勝頼軍を破った重要な戦いとして記憶されています。1955年に南設楽郡新城町・東郷村・千郷村・八名郡八名村・舟着村が新設合併し、新城町となり、1958年に市制施行して新城市となります。さらに2005年に旧新城市・南設楽郡鳳来町・南設楽郡作手村が新設合併し、新しい新城市となりました。JR東海飯田線が通り、『新城駅』が市の中心駅となっています。『鳳来寺山』や『湯谷温泉』など観光スポットも多く、自然に恵まれた景勝地に囲まれた町です。

新城市のご当地グルメとして親しまれているのが『五平餅』です。「五平餅」は中部地方の山間部や愛知県に伝わる郷土料理で、新城市の人々にも愛されています。米粒が残る程度に半搗きにした粳米(うるちまい)にタレを付けて、串焼きにしたものです。一般的な作り方として、まず粳米を炊きます。潰して平たい竹串や割りばしにわらじ型に練りつけて、形を崩れないように注意しながら素焼きします。タレは醤油やみそが原材料で、かなり甘めの味に仕上げます。香ばしく焼きあがった「五平餅」は、懐かしくてほっとする味わいがあります。もともとは、神道において神にささげる「御幣」の形と似ていることから、このような名前になったと伝わっています。さらに五平や五兵衛という人物が、飯をつぶして焼いて食べたことから、「五平餅」が誕生したという伝承もあります。江戸時代の中頃に山に暮らす人々によって作られたのが起源とされ、米がまだ貴重だった時代に、特別な食べ物として振舞われていたと言います。

新城市のある愛知県に伝わっている、愛知の方言を紹介していきます。はじめに紹介するのが「あかる」です。「あかる」と聞いて、どのようなイメージが湧いたでしょうか。「あかる」には「こぼれる」という意味があります。例えば「マグカップを傾けすぎたら、お湯がこぼれてしまう」という文章を愛知の方言にすると、「マグカップを傾けすぎたら、お湯があかってまう」となります。かなり意味をくみ取るのが難しい方言かもしれません。次に紹介する愛知の方言が、「あったさん」です。これは名古屋の神社『熱田神宮(あつたじんぐう)』を指す言葉になります。「熱田神宮に行く」と標準語でいうところを、愛知の方言にすると「あったさん行く」となります。「熱田神宮」を親しみを込めて呼ぶ意味と、方言の二つの要素が重なって「あったさん」となっています。最後に紹介するのが「あおぢ」です。「あおぢ」には「青あざ」という意味があります。「青あざができてる」と言うとき、愛知の方言では「あおぢができとる」となります。

新城市門谷字鳳来寺に鎮座する真言宗五智教団の寺院が『鳳来寺(ほうらいじ)』です。ご本尊は薬師如来です。702年に利修仙人が開山したと伝わっていて、利修はご本尊の薬師如来や日光学校菩薩、十二神将、四天王寺を彫刻したと伝わっています。文武天皇の病気平癒祈願を頼まれて、鳳凰に乗って参内したという伝承もあります。利修の加持祈祷が功を奏したのか天皇は平癒し、その功により伽藍が建立されたのが「鳳来寺」の始まりだと言います。鎌倉時代には源頼朝により再興され、1425段ある参道の石段は、頼朝が寄進したものという説があります。江戸時代になると、幕府の庇護を受けて850石に増領されています。三代将軍・徳川家光の治世では、徳川家康の母・於大の方が鳳来山に参籠し、家康を授かったという伝説によって、大いに栄えることになります。1651年に伽藍が改築されただけでなく、家康を祀る『東照宮』が新たに造営されています。JR東海飯田線『湯谷温泉駅』から自動車で、20分ほどで訪れることができます。