生駒市

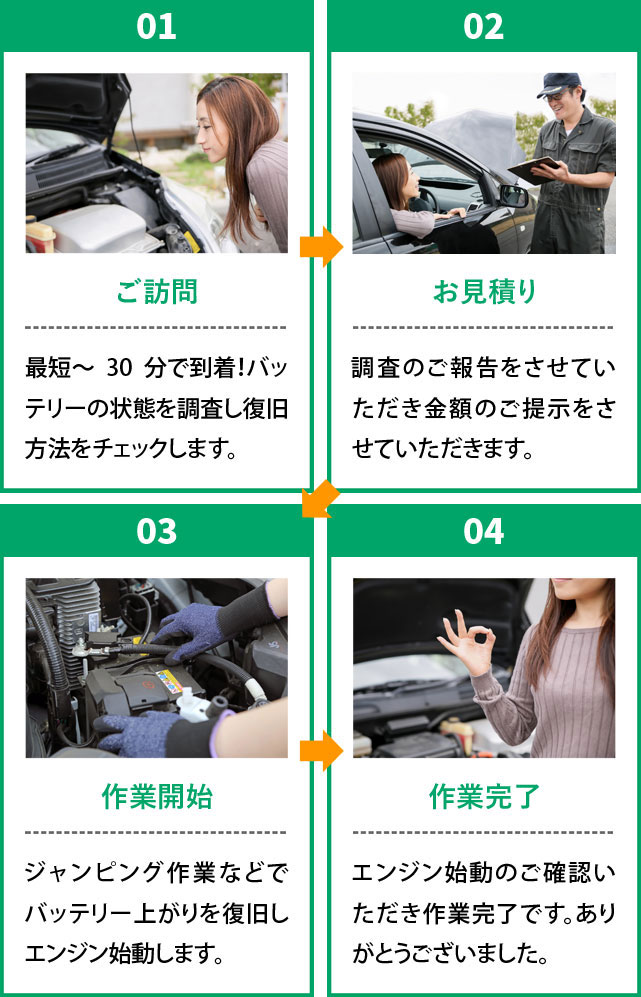

作業にお伺いするスタッフは、十分な知識と技術をもったベテランのスタッフです。

ロードサービスのプロがすぐにバッテリー上がりを解決します。

| 対応エリア | 生駒市東松ケ丘 |

|---|---|

| 料金 | 10,000円 |

| 対応エリア | 生駒市中菜畑 |

|---|---|

| 料金 | 11,000円 |

| 対応エリア | 生駒市鹿ノ台南 |

|---|---|

| 料金 | 13,000円 |

| 対応エリア | 生駒市青山台 |

|---|---|

| 料金 | 11,000円 |

青山台|あすか台|あすか野南|あすか野北|有里町|生駒台南|生駒台北|壱分町|小倉寺町|小瀬町|乙田町|鬼取町|上町|上町台|軽井沢町|北新町|北田原町|北大和|喜里が丘|小明町|光陽台|小平尾町|桜ケ丘|さつき台|鹿ノ台東|鹿ノ台西|鹿ノ台南|鹿ノ台北|鹿畑町|白庭台|新旭ケ丘|新生駒台|翠光台|大門町|高山町|谷田町|俵口町|辻町|中菜畑|仲之町|菜畑町|西旭ケ丘|西白庭台|西菜畑町|西畑町|西松ケ丘|萩の台|萩原町|ひかりが丘|東旭ケ丘|東生駒|東生駒月見町|東新町|東菜畑|東松ケ丘|東山町|藤尾町|本町|松美台|真弓|真弓南|美鹿の台|緑ケ丘|南田原町|南山手台|元町|門前町|山崎新町|山崎町

生駒駅|霞ケ丘駅|南生駒駅|一分駅|鳥居前駅|菜畑駅|東生駒駅|学研北生駒駅|梅屋敷駅|萩の台駅|宝山寺駅|白庭台駅|生駒山上駅|東山駅

生南自動車工業

〒630-0238奈良県生駒市大門町581

奈良マツダ生駒店

〒630-0201奈良県生駒市小明町1553

奈良ダイハツ生駒店

〒630-0244奈良県生駒市東松ケ丘17-17

(株)S・K自動車

〒630-0142奈良県生駒市北田原町1674

M’sAutoService

〒630-0101奈良県生駒市高山町11445-1

中尾自動車

〒630-0222奈良県生駒市壱分町763-1

奈良ダイハツ生駒店

〒630-0244奈良県生駒市東松ケ丘17-17

ネッツトヨタ奈良(株)生駒店

〒630-0242奈良県生駒市新生駒台4-7

奈良トヨペット(株) 南生駒店

〒630-0222奈良県生駒市壱分町903

HondaCars大和奈良 東生駒店

〒630-0212奈良県生駒市辻町380

トヨタカローラ奈良(株) 生駒店

〒630-0115奈良県生駒市鹿畑町903-1

(有)K‐FIELDS

〒630-0142奈良県生駒市北田原町2552-1

ボルボカーズキッチン168

奈良県生駒市南田原町345-3

(株)S・K自動車

〒630-0142奈良県生駒市北田原町1674

シトロエン奈良

〒630-0243奈良県生駒市俵口町1431-10

生駒市は奈良県北西部に位置する市で、奈良市や大和郡山市などと隣接しています。人口は約11万6千人で、市の木はイチイガシ、市の花はキクです。市域は生駒山地や矢田丘陵などの山々に囲まれていて、市街地にも小高い丘や山が点在しています。古代豪族・平群氏(へぐりうじ)の領地で、現在も「平郡」という地名が残っています。生駒山地は山岳修業の場として開かれていき、役行者が生駒山の鬼を弟子にしたという伝説もあります。式内社である『往馬坐伊古麻都比古神社』や、『生駒山口神社』が現在も残っています。室町時代に『茶筅』の製造が始まり、現在も生駒市の名産品となっています。江戸時代に『宝山寺』が開山すると、商売の神として大阪庶民の信仰を集め、周辺のエリアが門前町としてにぎわいました。1971年に市制施行し、生駒市となります。高度経済成長期に大規模な住宅建設が相次ぎ、都市化が進み県内有数のベッドタウンになり、大幅に人口を増やして現在に至ります。

生駒市高山町に『竹茗堂』があります。高山町にはかつて『高山城』を中心に鷹山氏がこの地帯を支配していました。戦国時代に鷹山氏がこの地を去ると、その旧臣たちが『茶筅』の製造を生業にするようになります。安土桃山時代に行われた、『北野の大茶会』にも、「茶筅」200本を献上していて、徳川家光が上洛したときも、奈良奉行の命によって「茶筅」を献上するなど、茶道の歴史と切っても切り離せない関係があります。一子相伝の秘伝とされていた「茶筅」づくりの技術は、戦後になり一般に公開されて、多くの業者が参入したことにより、地場産業となります。「茶筅」づくりはこうして、「茶筅」は生駒市の名産品となりました。「竹茗堂」はこの流れを受け継ぐ、先祖代々の茶筅師の家に生まれた当主が経営している「茶筅」のお店です。先代の当主は、奈良国体の際に、天皇御前製作を行ったこともあります。昭和62年には通商産業大臣より「伝統工芸士」に認定されています。このように「竹茗堂」では、使いやすく長持ちする、美しい「茶筅」が現在でも作られ続けています。

生駒市がある奈良県は、古くに都が置かれるなど、長い歴史を誇ってきました。そんな奈良県に伝わっている方言をいくつか紹介していきます。最初に紹介する方言が「ほんだら」です。なんとなく意味が分かる人も、多いかもしれません。「ほんだら」には「それじゃあ」とか「そしたら」という意味があります。大阪弁では「ほな」や「ほなら」が、この言葉に該当します。「それじゃあ、行くね」という標準語の文章は「ほんだら、行くわ」になります。また仕事をそろそろ始めようとするときに、奈良の人は「ほんだら始めよか」などと言います。次に紹介する奈良の方言が「しやなあかん」です。どのような意味か想像できるでしょうか。「しやなあかん」には、「しなくてはならない」という意味があります。例えば「宿題をしなければならない」という標準語の文章は「宿題をしやなあかん」になり、「残業をしないといけない」という文章は、「残業しやなあかんの」となります。

『往馬坐伊古麻都比古神社(いこまにいますいこまつひこじんじゃ)』は生駒市壱分町に鎮座している神社です。御祭神は『生駒山』の神様・伊古麻都比古神・伊古麻都比賣神です。古くから火をつかさどる神様として信仰されていて、大嘗祭で用いられる浄化をおこす道具・『火燧木』は代々、「往馬坐伊古麻都比古神社」が献上しています。明仁天皇の大嘗祭においても当社の火燧木が使用されました。創建年代は不祥ですが、古代にこの場所に住み始めた人々が、「生駒山」を神体山として祀ったのが始まりと考えられています。458年にまとめられた『総国風土記』に、すでに「伊古麻都比古神社」という名前が掲載されており、また『延喜式神名帳』にも記載されているなど、大変長い歴史を誇る神社です。鎌倉時代に八幡信仰が盛んになると、八幡伸にかかわる5柱の神様が合祀されました。毎年10月に例祭が行われ『火神祭』と呼ばれていて、古来から朝廷の崇敬を受けてきました。最寄り駅は近鉄生駒線『一分駅』です。