長岡京市

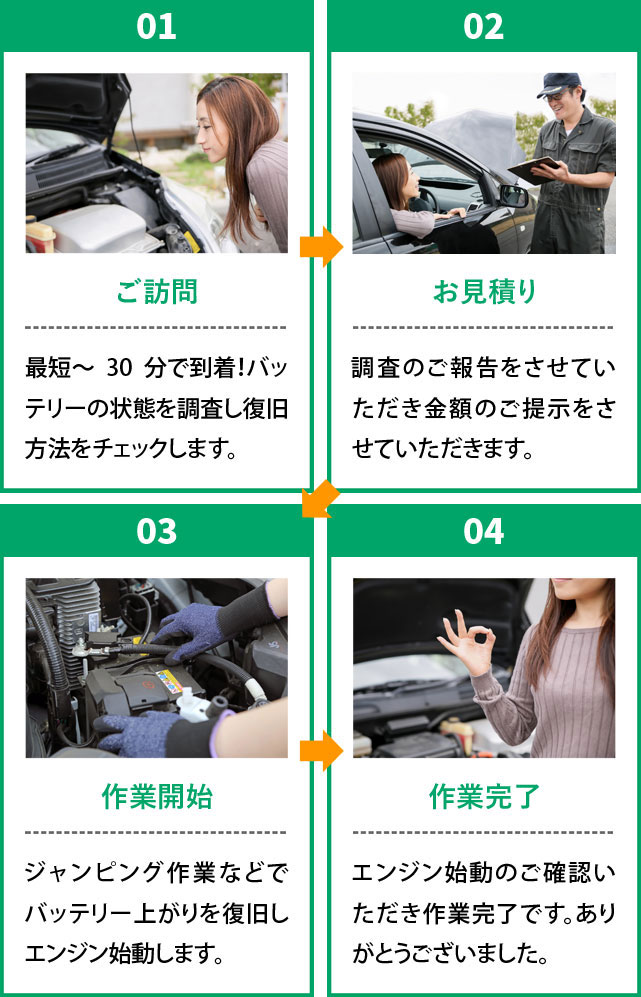

作業にお伺いするスタッフは、十分な知識と技術をもったベテランのスタッフです。

ロードサービスのプロがすぐにバッテリー上がりを解決します。

| 対応エリア | 長岡京市井ノ内 |

|---|---|

| 料金 | 8,000円 |

| 対応エリア | 長岡京市調子 |

|---|---|

| 料金 | 8,000円 |

| 対応エリア | 長岡京市金ケ原 |

|---|---|

| 料金 | 10,000円 |

| 対応エリア | 長岡京市長岡 |

|---|---|

| 料金 | 14,000円 |

「長岡京市こがねが丘」

バッテリー上がり

本日、京都府長岡京市こがねが丘にて、スバル レヴォーグのバッテリー上がりの修理作業を行いました。40代のお客様からの依頼でした。車のバッテリーが弱っており、カーオーディオが使用できない状態でした。作業...

続きはこちら「長岡京市下海印寺」

バッテリー上がり

今日は、京都府長岡京市下海印寺に出張してきました。前の現場は京都府長岡京市こがねが丘で、そこでバッテリー上がりのトラブルが発生したとのことです。依頼人は50代の男性でした。車種はスズキのアルトで、バッ...

続きはこちら「長岡京市浄土谷」

バッテリー上がり

本日、バッテリー上がり修理センターの作業員として、京都府長岡京市浄土谷において、マツダ AZ-ワゴンのバッテリー上がりの対処を行いました。依頼主は60代の男性で、ヘッドライトがつかないとの症状でご依頼...

続きはこちら「長岡京市滝ノ町」

バッテリー上がり

本日は「バッテリー上がり修理センター」の作業員として、京都府長岡京市滝ノ町において、スバル インプレッサのバッテリー上がり修理作業を行いました。依頼内容は、カーステレオの使用過多によるバッテリー上がり...

続きはこちら「長岡京市久貝」

バッテリー上がり

午前10時、バッテリー上がり修理センターにお客様からの依頼がありました。出張場所は京都府長岡京市久貝にあるとのことでした。お客様は30代の女性で、車のエンジンが始動しないとのことでした。前の現場はこが...

続きはこちら「長岡京市下海印寺」

バッテリー上がり

本日は、日産フェアレディZのバッテリー上がりに関する対応を行いました。依頼主は40代の男性で、ワイパーの過剰使用が原因でバッテリーが上がり、パワーウィンドウが開かなくなってしまったとのことでした。出張...

続きはこちら粟生|泉が丘|一文橋|一里塚|井ノ内|今里|うぐいす台|梅が丘|奥海印寺|開田|金ケ原|河陽が丘|久貝|神足|光風台|こがねが丘|柴の里|下海印寺|浄土谷|勝竜寺|城の里|高台|高台西|滝ノ町|竹の台|調子|長法寺|天神|東和苑|友岡|長岡|西の京|野添|八条が丘|花山|馬場|東神足|緑が丘

西山天王山駅|長岡天神駅|長岡京駅

旭自動車販売整備工場

〒617-0825京都府長岡京市一文橋2丁目30-3

ケイズコーポレーション

京都府長岡京市今里5丁目13-3

(株)杉本モータース

〒617-0817京都府長岡京市滝ノ町1丁目11-15

(有)清水自動車

京都府長岡京市神足拾弐11-1

車検のコバック 171長岡京店

〒617-0833京都府長岡京市神足麦生12

(株)長岡自動車商会

〒617-0835京都府長岡京市城の里15-8

ホンダカーズ 洛中長岡京店

〒617-0814京都府長岡京市今里5丁目123-1

YSP長岡

〒617-0814京都府長岡京市今里北ノ町1-12

オートテクニカルタイト

〒617-0833京都府長岡京市神足暮角7-1

スズキ販売長岡京

〒617-0814京都府長岡京市今里彦林4-5

(有)モトサイクルヤマザキ

〒617-0843京都府長岡京市友岡川原42-8

旭自動車販売整備工場

〒617-0825京都府長岡京市一文橋2丁目30-3

京都三菱自動車販売(株) 乙訓店

〒617-0843京都府長岡京市友岡4丁目19-9

(株)京滋マツダ 長岡京店

〒617-0826京都府長岡京市開田2丁目10-12

ホンダカーズ 洛中長岡京店

〒617-0814京都府長岡京市今里5丁目123-1

(株)カーライフ長岡

〒617-0828京都府長岡京市馬場見場走り25-1

長岡京市は京都府の南西に位置する市で、京都市、向日市、乙訓郡大山崎町、また大阪府三島郡島本町と隣接しています。人口は約8万人で、市の木はモミジ、市の花はキリシマツツジです。市域には風光明媚な自然が広がり、特に竹林は美しく『竹取物語』の舞台とも言われています。また平安時代には『伊勢物語』の主人公とされる在原業平が晩年を過ごし、また学問の神様として知られている菅原道真が、太宰府に流されるとき、名残を惜しんだ場所だとされています。他にも清少納言『枕草子』に登場するなど、平安時代から知られる場所です。1972年に市制施行し長岡市となりますが、即日改称し長岡京市となりました。市名は784年にこの地に存在した『長岡京』に由来しています。市内をJR西日本東海道本線、阪急電鉄京都本線が通り、『長岡京駅』が中心駅となっています。隣接する京都市の陰で目立たない存在ですが、『長岡天満宮』や『勝竜寺城』など史跡が多く、物語の舞台となったことで人気の高い、観光都市として発展を続けています。

長岡京市は、竹林が美しいことで知られる場所で、『竹取物語』の舞台となったと考えられています。「竹取物語」は、平安時代に書かれた紫式部の『源氏物語』に、「物語の出で来はじめの祖(おや)なる竹取の翁」とあり、日本最古の物語とされています。詳細は分かっていませんが、9世紀から10世紀ころに成立したと考えられています。平安時代は「竹取の翁」、『かぐや姫の物語』と呼ばれていて、鎌倉時代には『竹取』、室町時代には『竹取翁』などと呼ばれました。原本は残っておらず、写本は後光厳天皇の筆とされる室町時代初期のものが最古とされています。作者についても不祥です。当時の識字率から庶民の作であるとは考えにくいため、上流階級に属していて、貴族の情報が入手できる『平安京』近隣に居住していた人であるなどと、推察されています。具体的には源順、源融、遍昭、紀貫之、紀長谷雄、菅原道真など数多くの説が提唱されています。かぐや姫が生まれた竹林のモデルを見るために、長岡京市を訪ねてみてはいかがでしょうか。

長岡京市のある京都府は、平安京が置かれた時代から、日本の中心として発展を遂げてきました。そのため古くから伝わる方言「京都弁」が今に伝わっています。どのようなフレーズがあるのか見ていきましょう。一つ目の方言が「おいど」です。「おいど」の意味を想像できるでしょうか。「おいど」には「お尻」という意味があります。「おいど」を漢字にすると「御居処」になり、「座るときに使うところ」は「お尻」になるため、女性の隠語のような言葉として使われていた言葉です。中世に使われていたと考えられている言葉が、今も残るのは京都ならではと言えそうです。次に紹介する京都の方言が「けったい」です。「けったい」には「不思議」という意味があります。SFのような話を聞いたとき、「不思議な話だ」という感想を漏らすかもしれません。この文章を京都弁にすると「けったいな話やな」となります。「あの人は奇妙な人だ」と思った時も、京都の人は「けったいな人やな」などと言います。

『長岡天満宮(ながおかてんまんぐう)』は長岡京市天神に鎮座する神社です。市民からは「天神さん」と呼ばれて親しまれています。このエリアは平安時代の菅原道真の所領だったとされ、在原業平らと、詩歌管弦を楽しんだゆかりのある場所とされています。901年に菅原道真が太宰府へ左遷されるとき、長岡京市に立ち寄って名残を惜しんだと伝わっています。道真に付き添って高槻まで同船した中小路宗則は、帰り際に道真自作の木像と念持仏を託されて持ち帰り、道真の死後に祀ったのが「長岡天満宮」の始まりとされています。皇室の崇敬が篤く、寄進造営を受けています。江戸時代の1638年には八条宮智仁親王によって「八条ヶ池」が築造されています。荒廃した時代を経て、明治時代に復興します。宮司の中小路宗城の時代に、社格を上げていきました。1928年に新京阪鉄道が『長岡天神駅』を開業させると、大変な賑わいを見せました。現在の本殿は1941年に京都『平安神宮』の社殿を移築したものです。毎年10月9日に例祭が行われます。