台東区

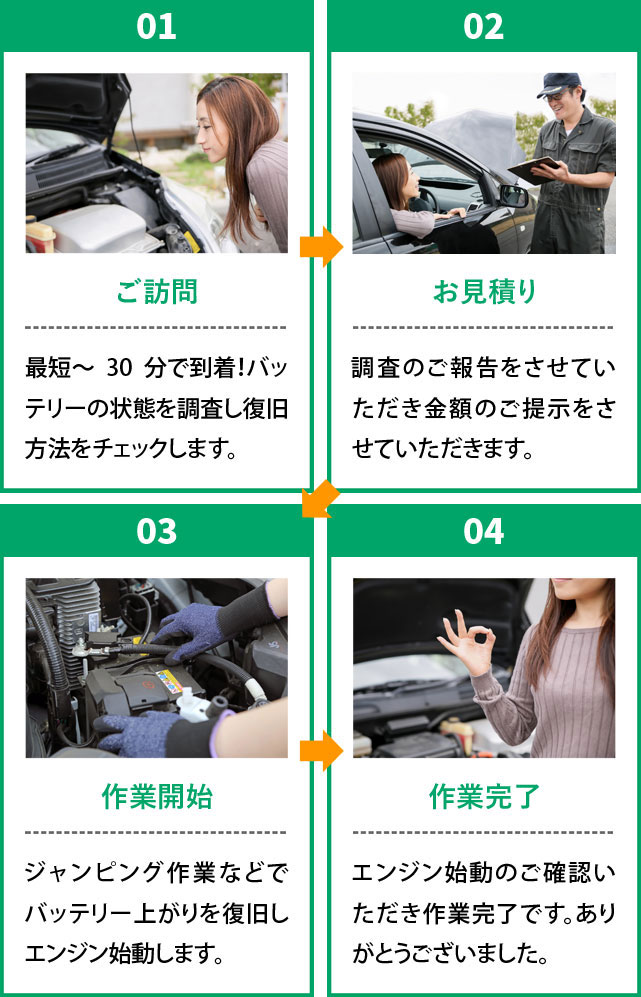

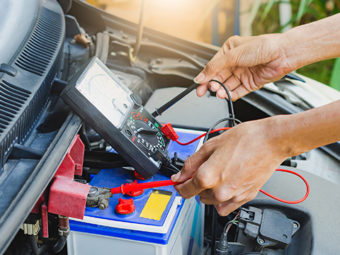

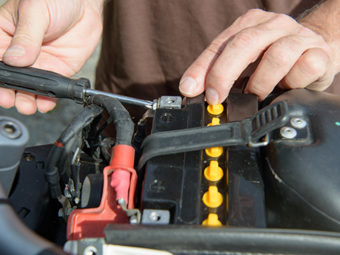

作業にお伺いするスタッフは、十分な知識と技術をもったベテランのスタッフです。

ロードサービスのプロがすぐにバッテリー上がりを解決します。

| 対応エリア | 台東区雷門 |

|---|---|

| 料金 | 10,000円 |

| 対応エリア | 台東区上野桜木 |

|---|---|

| 料金 | 13,000円 |

| 対応エリア | 台東区入谷 |

|---|---|

| 料金 | 13,000円 |

| 対応エリア | 台東区東浅草 |

|---|---|

| 料金 | 11,000円 |

「台東区鳥越」

バッテリー上がり

本日の業務は、東京都台東区鳥越において、三菱 ジープのバッテリー上がり修理を担当しました。40代の女性からのご依頼で、ワイパーの過剰使用が原因でメーターのランプが暗くなってしまったとのことでした。作業...

続きはこちら「台東区谷中」

バッテリー上がり

本日のご依頼は東京都台東区谷中の30代の男性オーナー様でした。お車はダイハツ キャスト。お客様からのご相談では、メーターのランプがつかなくなり、バッテリーが弱ってしまったとのことでした。早速、お車を点...

続きはこちら「台東区秋葉原」

バッテリー上がり

本日の出張場所は東京都台東区秋葉原にある依頼人のもとでした。依頼内容はトヨタ ピクシスエポックのバッテリー上がりで、50代の女性からの依頼でした。前の現場も台東区内の依頼でしたね。カーオーディオが使え...

続きはこちら「台東区東上野」

バッテリー上がり

本日は、トヨタ プリウスのバッテリー上がりの修理に対応しました。東京都台東区東上野の30代の女性のお客様からの依頼で、カーステレオの使用が原因でバッテリーが上がってしまったようです。最初に車の症状を確...

続きはこちら「台東区西浅草」

バッテリー上がり

本日の出張場所は東京都台東区西浅草にある依頼人のもとでした。依頼内容はスバル レヴォーグのバッテリー上がりで、60代の女性からの依頼でした。前の現場も同じく台東区内の依頼でしたね。車のパワーウィンドウ...

続きはこちら「台東区清川」

バッテリー上がり

本日の依頼内容は、日産バネットバンのバッテリー上がりです。50代の男性からの依頼でした。車がエンジンをかけられないとのことでしたので、現場に急行しました。現場では、車のヘッドライトがつかない状況でした...

続きはこちら浅草|東浅草|西浅草|入谷|上野|北上野|東上野|寿|雷門|谷中|根岸|三ノ輪|竜泉|日本堤|千束|今戸|清川|元浅草|三筋|台東|上野桜木|橋場|駒形|蔵前|花川戸|柳橋|鳥越|小島|松が谷|浅草橋|池之端|秋葉原|下谷

上野|鴬谷|御徒町|新御徒町|浅草|蔵前|上野御徒町|蔵前|浅草橋|稲荷町|上野広小路|田原町|入谷|三ノ輪|仲御徒町

日産自動車販売(株) 三ノ輪店

〒110-0012東京都台東区竜泉2丁目20-2

日産自動車販売

〒110-0012東京都台東区竜泉2丁目20

東京トヨペット(株) 台東店

〒110-0012東京都台東区竜泉1丁目11-4

トヨタ東京カローラ

〒130-0001東京都墨田区吾妻橋3丁目13

SCS上野新館

〒110-0014東京都台東区北上野1丁目7-1

東京トヨペット

〒110-0012東京都台東区竜泉1丁目11

(株)アシカワ自動車

東京都台東区谷中2丁目1-13

日東自動車工業(株)

〒110-0004東京都台東区下谷3丁目12-10

新興自動車工業(株)

〒111-0053東京都台東区浅草橋3丁目28-11

車検のコバック台東店

〒111-0022東京都台東区清川2丁目25-13

日新ホンダ販売(株)

〒111-0051東京都台東区蔵前3丁目11-1

富士自動車興業(株)

東京都台東区日本堤2丁目11-2

(有)竹内自動車ボデー工場

〒116-0014東京都荒川区東日暮里1丁目5-1

坂本自動車(株)

〒130-0026東京都墨田区両国1丁目8-4

(有)倉持自動車塗装工場

〒110-0011東京都台東区三ノ輪2丁目6-9

屋根修理の生活救急車 台東区受付センター

〒111-0022東京都台東区清川2丁目20

台東区は東京23区の中央東部に位置し、千代田区、中央区、文京区、墨田区、荒川区と隣接しています。人口は約21万人で、市の木はサクラ、市の花はアサガオです。江戸時代を通じて、東京でいちばん古い市街地のひとつで、浅草の『浅草寺』は建立1400年の歴史を誇る神社です。「町民文化」が根付く場所で、「江戸」や「江戸っ子」というメージを最も色濃く残しているのが、台東区と言えるかもしれません。明治期から『国立西洋美術館』などの美術館や『東京国立博物館』などの博物館が多数建築されて、また『東京藝術大学』などの芸術の発信基地となっています。台東区の中心的な場所である『上野駅』は古くから東京の玄関であり、特に、北関東や東北、新熱地方からの玄関口として知られています。高度経済成長期に、東北や北関東から集団就職をした人々は、台東区に、東京生活の第一歩を踏み出したでしょう。「台東区」という由来は、上野の高台の「台」と、上野の東側にある下谷やと浅草の下町を連想する「東」を組み合わせたものだと言われています。

台東区浅草に本社を置く企業に『常盤堂雷おこし本舗(ときわどうかみなりおこしほんぽ)』があります。台東区の名物『雷おこし』の製造と販売を主軸としています。「雷おこし」とは、和菓子の一つで、米を蒸して餅にしたものを焙煎し、パフ状に膨らんだ「おこし種」に水飴、砂糖、ピーナッツなどを混ぜて練り固めたものです。「雷おこし」の名前は、『雷門』に由来して、「家をおこす」「名をおこす」をかけた縁起物として、また「雷除けのおまじない」などのうたい文句で売られました。1795年に、焼失した雷門の再建時に、露天商が縁起物として売り出したのが始まりという説や、17世紀にはすでに浅草の名物だったという説があります。「常盤堂」は江戸時代から有名なお店で、創業は250年とも言われています。創業者が「おこし種」を取り扱う下請け業者でしたが、戦後に経営に参画し、1892年に現在地にお店を構えるようになりました。最近では「もんじゃ焼き」「ピーナッツ」などを利用した「雷おこし」を開発しています。

台東区はその昔「江戸」と呼ばれるエリアでした。特に台東区は下町で、江戸っ子が多いエリアとなっています。現在でも東京の方言「江戸弁」を使う人が少なくありません。そんな「江戸弁」の中に「おっこちきる」という言葉があります。「おっこちきる」という言葉を聞いて、意味が分かる人はいるでしょうか。「おっこちきる」という言葉には「とても好きになる」「ぞっこん惚れる」という意味があります。標準語で「恋に落ちる」という言葉を使うと、誰かに惚れたという意味があります。「おっこちきる」は「落ち切る」がなまった言葉で、「恋に落ちる」よりもさらに深く、「恋に落ち切った状態」を意味します。「恋に落ちる」を江戸弁にすると「とーんとくる」と言う言葉を使い、ちょっと好きになった程度ではなく、運命の出会いを果たして相手を好きになった時は、「落っこちきる」という言葉を江戸の人は使っていました。台東区に住む人の中にも、「おっこちきる」を使って、恋の話に花を咲かせる人がいるかもしれません。

台東区浅草二丁目にあるお寺が『浅草寺(せんそうじ)』です。東京都内の最古のお寺で、山号は金龍山、ご本尊は聖観世音菩薩です。観音菩薩をご本尊とすることから「浅草観音」「浅草の観音様」などと呼ばれて、台東区民に親しまれています。坂東三十三箇所観音霊場の13番札所で江戸三十三箇所観音霊場の一番札所でもあります。628年に隅田川で漁をしていた兄弟の網に、仏像がかかります。この仏像が「浅草寺」のご本尊で、この兄弟の主人土師中知は出家し、自宅を寺にして供養を始めたのが「浅草寺」の始まりとされています。942年に安房守平公雅が武蔵守になった時に七堂伽藍を整備したとされ、台東区の象徴的な存在となっている『雷門』や『宝蔵門』などは、この時に創建されたものだとされています。江戸時代に徳川家康は、「浅草寺」を祈願所と定めて、寺領500石を与えています。1658年には表参道に『仲見世』の前身である商店が設けられました。近代以降、浅草は娯楽の中心地として大いに栄えて「浅草寺」はそのシンボル的な存在になりました。