小牧市

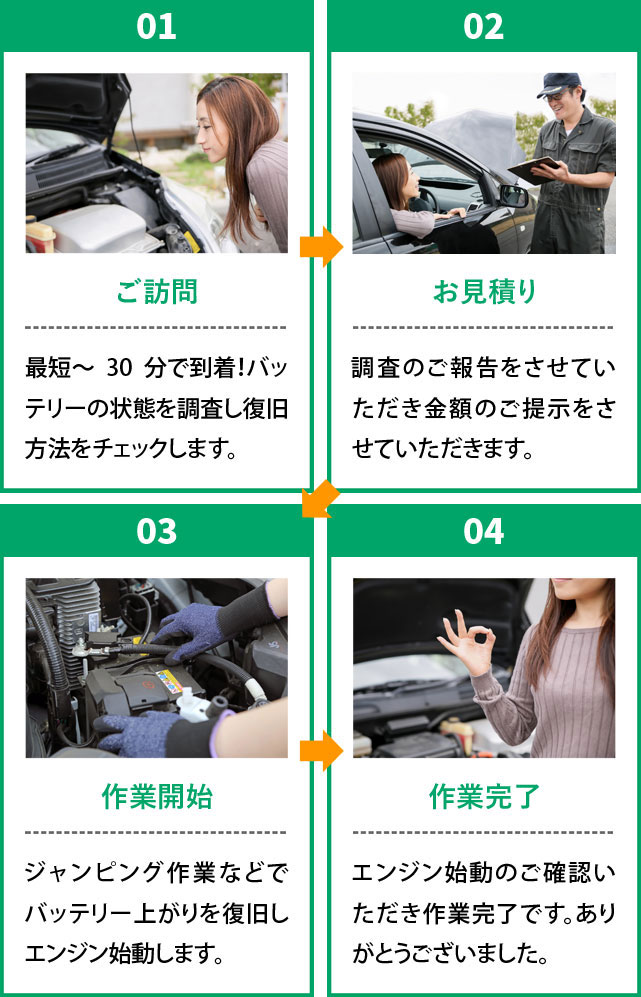

小牧市は名古屋空港があるなど交通の要衝として利便性が高い地域で、工業なども盛んです。 バッテリートラブルは車種を問わず、突然として起こることも少なくありません。 バッテリーは酷使しすぎても、使わなすぎても上がってしまうことがあるので注意が必要です。 バッテリー上がり緊急隊は、突然のバッテリー上がりでお困りでも、30分以内に駆け付けることをモットーにしております。 軽自動車、普通車、トラック、ハイブリッドカーをはじめ、輸入車にも対応できますのでご相談ください。

作業にお伺いするスタッフは、十分な知識と技術をもったベテランのスタッフです。

ロードサービスのプロがすぐにバッテリー上がりを解決します。

| 対応エリア | 小牧市城山 |

|---|---|

| 料金 | 11,000円 |

| 対応エリア | 小牧市大草 |

|---|---|

| 料金 | 8,000円 |

| 対応エリア | 小牧市郷中 |

|---|---|

| 料金 | 15,000円 |

| 対応エリア | 小牧市高根 |

|---|---|

| 料金 | 14,000円 |

「小牧市文津」

バッテリー上がり

本日の作業では、愛知県小牧市文津にてマツダ ボンゴのバッテリー上がりの修理を行いました。依頼人は30代の女性で、ヘッドライトが点灯せず、車が動かない状態だとのことでした。バッテリー上がりの原因はバッテ...

続きはこちら「小牧市北外山」

バッテリー上がり

本日の現場は愛知県小牧市北外山にて、ダイハツ ミライースのバッテリー上がりの修理を担当しました。依頼主は30代の男性で、ルームランプをつけっぱなしにしてしまい、バッテリーが上がってしまったようです。メ...

続きはこちら「小牧市堀の内」

バッテリー上がり

本日の作業では、愛知県小牧市堀の内において、レクサス RC F のバッテリー上がりの修理を行いました。依頼人は40代の女性で、カーステレオの使用が原因でバッテリーが上がってしまったとのことでした。ヘッ...

続きはこちら「小牧市舟津」

バッテリー上がり

本日の現場は愛知県小牧市舟津にて、バッテリー上がりの修理を行いました。依頼主は60代の女性で、ダイハツ アトレーをお持ちでした。先日の現場で同様の修理を行った際、バッテリーが弱っていることが原因と判明...

続きはこちら「小牧市小針」

バッテリー上がり

本日の現場は愛知県小牧市小針において、スズキ スペーシアのバッテリー上がりの修理を行いました。依頼主は40代の男性で、ヘッドライトを消し忘れてしまい、バッテリーが上がってしまったとのことでした。メータ...

続きはこちら「小牧市下末」

バッテリー上がり

本日は、愛知県小牧市下末において、ダイハツ ロッキーのバッテリー上がりの修理作業を行いました。依頼人は20代の女性で、車を長期間使用していなかったことが原因でバッテリーが自然放電してしまったようです。...

続きはこちら曙町|池之内|市之久田|入鹿出新田|岩崎|岩崎原|応時|大草|大山|大山|小針|掛割町|春日寺|上末|河内屋新田|川西|北外山|北外山入鹿新田|久保|久保一色|久保一色東|久保一色南|久保新町|久保本町|郷中|郷西町|古雅|小木|小木東|小木西|小木南|小牧|小牧原|小牧原新田|小松寺|桜井|桜井本町|篠岡|下小針天神|下小針中島|下末|常普請|城山|新小木|新町|外堀|高根|田県町|多気中町|多気東町|多気西町|多気南町|多気北町|中央|寺西|長治町|西島町|西之島|野口|林|光ケ丘|東|東新町|東田中|藤島|藤島町居屋敷|藤島町鏡池|藤島町五才田|藤島町出口|藤島町徳願寺|藤島町中島|藤島町梵天|藤島町向江|二重堀|舟津|文津|堀の内|本庄|間々|間々原新田|間々本町|三ツ渕|三ツ渕原新田|緑町|南外山|村中|村中新町|元町|桃ケ丘|安田町|山北町|弥生町|横内|葭原|若草町

味岡駅|小牧駅|小牧口駅|小牧原駅|田県神社前駅

旭自動車

〒485-0023愛知県小牧市大字北外山718

小川自動車

愛知県小牧市弥生町31

(有)大功自動車

〒485-0082愛知県小牧市大字村中218-1

長谷川自動車修理工場

〒485-0013愛知県小牧市新町3丁目292

(株)今枝自動車

愛知県小牧市中央3丁目16

名政自動車

〒485-0077愛知県小牧市大字西之島793

(株)昭和自動車

〒485-0084愛知県小牧市大字入鹿出新田292

東海自動車(株)

愛知県小牧市小牧5丁目241

大明自動車

〒485-0034愛知県小牧市市之久田1丁目151

旭陽自動車(株)

〒485-0046愛知県小牧市堀の内2丁目27

日興自動車(株)修理工場

〒485-0072愛知県小牧市元町4丁目47

名豊自動車(株)

〒485-0024愛知県小牧市大字南外山字道上121

小牧マツダ

愛知県小牧市若草町95

吉田自動車

愛知県小牧市小木1丁目29

(有)浅田自動車

〒485-0829愛知県小牧市小牧原1丁目125

小牧市(こまきし)は、愛知県の北西部に位置する市で、春日井市や犬山市、江南市や岩倉市、また北名古屋市や西春日井郡豊山町、丹羽郡大口町と隣接しています。人口は約14万8千人で、市の木はタブ、市の花はツツジです。市域は濃尾平野に広がり比較的平坦ですが、東部と北部は丘陵地となっています。『織田井戸遺跡』など、旧石器時代から弥生時代の遺跡が点在し、古墳時代の古墳群が見られる、古くから人の住む場所です。戦国時代の1563年には、織田信長が『小牧山城』を築城し居城としました。1584年には豊臣秀吉と徳川家康による『小牧・長久手の戦い』が繰り広げられています。江戸時代になると、宿場町『小牧宿』が設置されて発展を遂げました。1955年に東春日井郡の小牧町、味岡村、篠岡村が合併し、小牧市が誕生します。「小牧」という市名は、「小牧町」からきており、「小牧」という地名は、『小牧山』を見て、船に乗っている人が帆を巻いたことから、「帆巻き山」と呼ばれ、それが転じて「小牧」となったという説があります。

小牧市の特産品が『名古屋コーチン』です。愛知県特産の鶏の卵、肉兼用種で、「名古屋種」と改名されましたが、一般的には「名古屋コーチン」として流通されています。明治時代初期に愛知県で作出された鶏で、1999年に制定された地鶏肉の日本農林規格にも、在来種に挙げられています。現在市場に流通している「名古屋コーチン」のほとんどは、愛知県畜産総合センター種鶏場から供給された親鳥から生まれた「名古屋コーチン」によって生産されたものです。小牧市をはじめとする愛知県と、近隣県を中心に日本全国で飼育されており、肉や卵は高級食材となっています。『比内地鶏』、『さつま地鶏』と並ぶ「日本三大地鶏」の一つです。1970年代になり、愛知県内の鶏料理に欠かせない、昔ながらの「かしわ肉」を求める声が高まり、その需要にこたえる形で改良された鶏で、グルメ志向、本物志向と相まって、生産和数が増した結果、現在も「地鶏の王様」として君臨しています。また採卵を目的とした「卵用名古屋コーチン」の供給も始まっています。

小牧市が位置する愛知県に伝わっている方言を紹介していきます。その一つが「いりゃあす」です。「いりゃあす」は愛知の方言の一つで「いらっしゃる」という意味があります。「社長が明日いらっしゃる」という標準語の文章は、愛知の方言に直すと「社長が明日いりゃあす」になります。いかにも愛知っぽいイメージの言葉ではないでしょうか。次に紹介する愛知の方言が、「いんちゃん」です。「いんちゃん」は日常的に使う愛知の方言になります。「いんちゃん」は「じゃんけん」の意味があります。「じゃんけんぽん」が標準語の掛け声なら、愛知の方言なら「いんちゃん、ほい」になります。子供はもちろん、おとなになっても「いんちゃん」する機会は多いため、覚えておきましょう。最後に紹介するのが「えか」です。「えか」には「いいかい」という意味があります。「いいか、よく聞けよ」と後輩や部下に話しかける時、「えか、聞けよ」となります。このように愛知の方言はかなり個性的でユニークなものが多くなっています。

小牧市田県町に鎮座する神社が、『田縣神社(たがたじんじゃ)』です。『延喜式神名帳』に掲載されている古くから歴史を刻んでいる神社です。創建の年代は不祥です。古い土着信仰に基づく神社で、子宝と農業の信仰を結び付けた神社となっています。御祭神は御歳神(みとしのかみ)、玉姫命(たまひめのみこと)で、五穀豊穣と子孫繁栄の神様です。社殿によると、この場所は大荒田命(おおあらたのみこと)の邸の一部で、邸内に五穀豊穣の神様である御歳神を祭っていたと言います。玉姫命は大荒田命の娘で、夫がなくなると実家に帰り、子供たちを育て上げ、父を助け当地を開拓したため、神様として祀られるようになったと言います。毎年3月には『豊年祭』が行われます。男達が大男茎形(おおおわせがた)と呼ばれる男根をかたどった神輿を担いで練り歩き、小ぶりな男根をかたどったものを巫女たちが抱えて練り歩きます。それに触れると子供を授かるという伝承があります。名鉄小牧線『田県神社前駅』から徒歩5分で訪れることができます。